সভাপতি মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি

২২. চিন্তাধারার পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি

*** মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে অনিবার্যতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে অবিরাম বিকাশ লাভের একটা ইতিহাস। এই প্রক্রিয়া কখনো শেষ হবে না। যে সমাজে শ্রেণি বিদ্যমান, সেখানে শ্রেণি সংগ্রাম শেষ হবে না। শ্রেণিহীন সমাজে নূতন ও পুরাতনের, নির্ভুল ও ভুলের মধ্যেকার সংগ্রাম কোনো দিনই শেষ হবে না। উৎপাদন সংগ্রামের ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আওতায়, মানবজাতি অবিরাম বিকাশ লাভ করে, আর প্রকৃতিও নিরন্তর বিকাশ লাভ করে, এই প্রক্রিয়া কখনো একই স্তরে নিশ্চল থাকে না। অতএব, মানবজাতিকে অবিরামভাবে অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে হয়, আর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করতে হয়, সৃষ্টি ও অগ্রগতি সাধন করতে হয়। নিশ্চলতা, হতাশা, নিস্ক্রিয়তা এবং অহংকার ও আত্মতৃপ্তির দৃষ্টিকোণ সবই ভুল। তারা ভুল, কারণ প্রায় এক মিলিয়ন বছর ধরে মানবজাতির সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে তারা সংগতি রাখে না এবং সংগতি রাখে না অদ্যাবধি আমাদের জানা প্রকৃতির (ধরা যাক, আকাশ মন্ডলের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, জীব বিদ্যার ইতিহাস ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিফলিত প্রকৃতির) ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে। “তৃতীয় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই প্রদত্ত রিপোর্ট” থেকে উদ্ধৃত (২১-২২ ডিসেম্বর , ১৯৬৪)

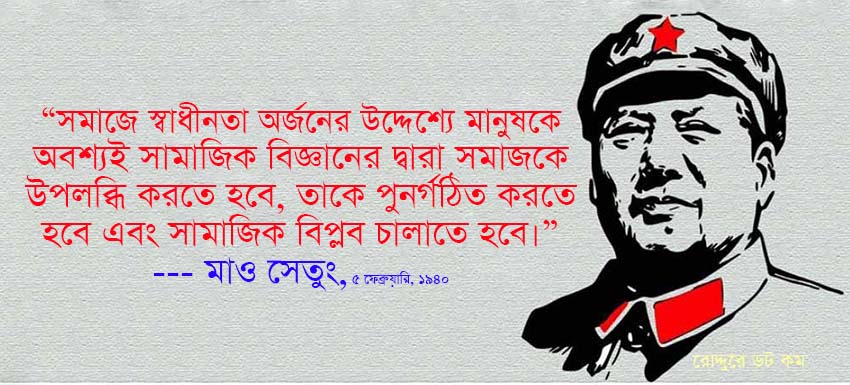

*** প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মানুষের একটা অস্ত্র। সমাজে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই সামাজিক বিজ্ঞানের দ্বারা সমাজকে উপলব্ধি করতে হবে, তাকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং সামাজিক বিপ্লব চালাতে হবে। প্রাকৃতিক জগতে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব্যবহার করে প্রকৃতিকে জানতে হবে, তাকে বশে আনতে হবে ও তার রূপান্তর সাধন করতে হবে এবং এমনি করে প্রকৃতির থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। “সীমান্ত এলাকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা সোসাইটির উদ্বোধনী সভায় প্রদত্ত ভাষণ” (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০)

*** মার্কসবাদী দর্শন— দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদের দুটি স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য; একটা হচ্ছে তার শ্রেণী প্রকৃতি, এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদ সর্বহারা শ্রেণির সেবা করে, অপরটা হচ্ছে এর বাস্তব প্রকৃতি, তত্ত্ব অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে অনুশীলন, আবার তত্ত্ব অনুশীলনের সেবা করে এ সবের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। “অনুশীলন সম্পর্কে” (জুলাই, ১৯৩৭)

*** মার্কসবাদী দর্শনের মতানুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বাস্তব জগতের নিয়মবিধি বুঝার ফলে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে পারাটাই নয়, বরং বাস্তব নিয়ম-বিধির জ্ঞানের দ্বারা জগৎকে সক্রিয়তার সঙ্গে বদলানো। ঐ

*** মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে? সেগুলো কি আকাশ থেকে পড়ে? না সেগুলো কি নিজের মনের মধ্যে সহজাত?— না। মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কেবলমাত্র সামাজিক অনুশীলন থেকেই আসে, সমাজের উৎপাদন সংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা— এই তিনটা অনুশীলন থেকে সেগুলো আসে। “মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে?” (মে, ১৯৬৩)

*** মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব তার চিন্তাধারাকে নির্ধারিত করে। অগ্রগামী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী নির্ভুল চিন্তাধারাকে জনসাধারণ একবার আয়ত্ত করে নিতে পারলেই এই চিন্তাধারা বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয়, যা সমাজকে পুনর্গঠন করে এবং দুনিয়াকে রূপান্তরিত করে। ঐ

*** মানুষ তাদের সামাজিক অনুশীলনে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করে – সফলতার অভিজ্ঞতা এবং বিফলতার অভিজ্ঞতা, উভয়ই। বাস্তবমুখী বহির্জগতের অসংখ্য ঘটনা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের – চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। প্রারম্ভে এটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান। যখন এই ধরনের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয় তখন একটা দ্রুত অতিক্রমণ ঘটে আর তা ধারনাত্মক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় – এটাই হচ্ছে চিন্তাধারা। এটা হচ্ছে জ্ঞানের একটা প্রক্রিয়া। এটাই হচ্ছে জ্ঞানের গোটা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ বাস্তব বস্তু থেকে আত্মমুখী চেতনায়, অস্তিত্ব থেকে চিন্তাধারায় চালিত হবার পর্যায়। এই পর্যায়ের চেতনা, চিন্তাধারা (তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, পদ্ধতিসহ) বাস্তবমুখী বহির্জগতের নিয়মগুলোকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে কি না তা এখনো প্রমাণিত হয়নি, সেগুলো নির্ভুল বা ভুল, তা নির্ধারণ করা এখনো সম্ভব নয়। তারপর আসে জ্ঞানের প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ চেতনা থেকে বস্তুতে, চিন্তাধারা থেকে অস্তিত্বে চালিত হবার পর্যায়; এই পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ের অর্জিত জ্ঞানকে সামাজিক অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয় এবং তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে কি না, তা অবলোকন করা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যা সফল হয় তা নির্ভুল, আর যা ব্যর্থ হয় তা ভুল; বিশেষ করে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে এটা সত্য। সামাজিক সংগ্রামে অগ্রগামী শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিগুলো কখনো কখনো পরাজিত হয়; তাদের পরাজয়ের কারণ এ নয় যে তাদের চিন্তাধারা ভুল, বরং তার কারণ এই যে সংগ্রামরত শক্তিগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো যতটা শক্তিশালী, অগ্রগামী শক্তিগুলো আপাতত ততটা শক্তিশালী নয়; তাই তারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়, কিন্তু একদিন না একদিন তারা জয়ী হতে বাধ্য। অনুশীলনের পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের আর একটা দ্রুত-অতিক্রমণ ঘটে। এই দ্রুত-অতিক্রমণের গুরুত্ব পূর্বেরটির চেয়ে বেশি। কারণ, কেবলমাত্র এই দ্রুত-অতিক্রমণই জ্ঞানের প্রথম দ্রুত-অতিক্রমণের ভ্রান্তি অথবা অভ্রান্তিকে, অর্থাৎ বাস্তবমুখী বহির্জগতের প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় অর্জিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, ও পদ্ধতি ইত্যাদির ভ্রান্তি অথবা অভ্রান্তিকে–প্রমাণ করতে পারে। সত্যকে যাচাই করার এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ঐ

*** একটা নির্ভুল জ্ঞান প্রায়শই বস্তু থেকে চেতনায় এবং চেতনা থেকে বস্তুতে, অর্থাৎ অনুশীলন থেকে জ্ঞানে এবং জ্ঞান থেকে অনুশীলনে অনেকবার পুনরাবৃত্তির পরেই কেবল আয়ত্ত করা যায়। এটাই হচ্ছে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব, অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব। ঐ

*** কেউ কোনো বস্তুকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা, অর্থাৎ সে বস্তুর পরিবেশে বাস করা (অনুশীলন করা) ছাড়া, আর কোনো উপায় নেই।… যদি আপনি জ্ঞানার্জন করতে চান, তাহলে বাস্তবকে পরিবর্তন করার অনুশীলনে আপনাকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি আপনি নাশপাতির স্বাদ জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই নাশপাতির পরিবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ নিজের মুখে খেতে হবে।… যদি আপনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। “অনুশীলন সম্পর্কে” (জুলাই, ১৯৩৭)

*** অনুশীলন থেকে জ্ঞান আরম্ভ হয়, অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্যই অনুশীলনে ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা কেবলমাত্র যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তাই নয়, বরং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে, ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে বিপ্লবী অনুশীলনে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়। ঐ

*** এটা সুবিদিত যে, যে কোনো কাজই করি না কেন, যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তাহলে সে কাজের নিয়ম জানবো না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয়, তা জানবো না, তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারবো না। “চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা” (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

*** যদি কোনো মানুষ কাজে সাফল্য লাভ করতে চায়, অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল পেতে চায়, তাহলে তার নিজের চিন্তাকে অবশ্যই বাস্তবমুখী বহির্জগতের নিয়মের উপযোগী করতে হবে, যদি তা উপযোগী না হয়, তাহলে অনুশীলনে ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হয়েই মানুষ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা লাভ করে এবং নিজের চিন্তাকে সংশোধন করে বহির্জগতের নিয়মের উপযোগী করে; তখন মানুষ তার বিফলতাকে সফলতায় পরিবর্তিত করতে পারে, ‘বিফলতাই সফলতার জননী’ এবং ঠেকবে যখন শিখবে তখন বলতে এটাই বুঝায়। “অনুশীলন সম্পর্কে” (জুলাই, ১৯৩৭)

*** আমরা মার্কসবাদী। মার্কসবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কোনো সমস্যার বিচার করতে গেলে, বিমূর্ত সংজ্ঞা থেকে নয়, বরং বাস্তবে বিদ্যমান তথ্য থেকে শুরু করতে হবে, এ সব তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে কর্মনীতি, নীতি এবং উপায় খুঁজে বের করতে হবে। “সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনান ফোরামে প্রদত্ত ভাষণ” (মে, ১৯৪২)

*** বাস্তব অবস্থা অনুসারে কর্মনীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক কর্মপদ্ধতি, যা সমস্ত কমিউনিস্টদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা যে ভুল করেছি তার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে, আমরা দেখতে পাই যে, আমরা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরে পড়ে আত্মগতভাবে নিজেদের কর্মনীতি নির্ধারণ করেছি। “শানসী-সুইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ” (১ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** দুনিয়ার ভাববাদ ও অধিবিদ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে অল্পায়াসের, কারণ এতে মানুষ যত খুশি আবোল তাবোল বকতে পারে, তাদের বাস্তবমুখী বাস্তবতার উপর ভিত্তি করতে হয় না এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতায় পরীক্ষিতও হতে হয় না। অপরপক্ষে, বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের জন্য দরকার প্রয়াসের, তাদের বাস্তবমুখী বাস্তবতার উপর ভিত্তি করতে হবে এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতায় পরীক্ষিত হতে হবে, প্রয়াস না থাকলে ভাববাদ ও অধিবিদ্যার পক্ষে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। “হুফেং প্রতিবিপ্লবী চক্র সম্পর্কিত তথ্য” এর ভূমিকালিপি (মে, ১৯৫৫)

*** যখন আমরা কোনো বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্যই তার সারমর্মকে দেখতে হবে এবং তার বাহ্য রূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশ দ্বারের দিশারী হিসেবে, আর প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করলেই সে বিষয়ের সারমর্মকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরতে হবে, এই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি। “একটি স্ফুলিঙ্গ বিরাটাকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে” (৫ জানুয়ারি, ১৯৩০)

*** বস্তুর বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ বাহ্যিক নয় বরং অভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই এটা নিহিত। যে কোনো বস্তুর ভেতরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, অতএব, এটাই বস্তুর গতি ও বিকাশ উদ্রেক করে। বস্তুর ভেতরকার এ ধরনের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বস্তুর বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কোনো একটা বস্তুর পারস্পরিক সংযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব হচ্ছে বস্তুর বিকাশ লাভের গৌণ কারণ। “দ্বন্দ্ব সম্পর্কে” (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের শর্ত, অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি, অভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমে বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। উপযুক্ত তাপেই মুরগীর ডিম মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কোনো তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত করতে পারে না, কারণ এ দুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন। ঐ

*** মার্কসবাদী দর্শনের মতে বিপরীতের একত্রে নিয়ম হচ্ছে বিশ্বের মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক জগতে, মানবসমাজে অথবা মানুষের চিন্তাধারায় সর্বত্রই এই নিয়ম কার্যকরী। দ্বন্দ্বের বিপরীত দিকগুলোর মধ্যে একত্ব ও সংগ্রাম উভয়ই আছে, আর এটাই বস্তুকে দেয় গতি ও পরিবর্তনের প্রেরণা। দ্বন্দ্ব সর্বত্রই থাকে, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে দ্বন্দ্বগুলোর প্রকৃতিও বিভিন্ন। যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে বিপরীতের একত্ব হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক ও উত্তরণ সাপেক্ষ, তাই আপেক্ষিক, কিন্তু বিপরীতের সংগ্রামটা হচ্ছে চরম। “জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে” (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি হচ্ছে দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি। যাকে বিশ্লেষণ বলা হয়, তা হচ্ছে ব্যাপার বা বস্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ। জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে প্রকৃত উপলদ্ধি না থাকলে সুষ্ঠু বিশ্লেষণ অসম্ভব। “প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ” (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** লেনিন বলেছেন, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ হচ্ছে, ‘মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত আত্মা’। বিশ্লেষণ করার মাথার অভাবে আমাদের বহু কমরেডই জটিল বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতে চান না; পরন্তু একেবারেই হ্যা অথবা একেবারেই না– এমন সরল সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন।… এখন থেকে এ ধরনের অবস্থার প্রতিকার করা আমাদের উচিত। “অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি” (১২ এপ্রিল, ১৯৪৪)

*** এই কমরেডরা যে পদ্ধতিতে সমস্যাগুলো দেখেন, তা ঠিক নয়, সমস্যার সারবস্তু বা প্রধান দিকগুলোর উপরে তারা নজর দেন না; পরন্তু তারা জোর দেন অসারবস্তু বা অপ্রধান দিকগুলোর উপরে। এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই সব অসারবস্তুর সমস্যা বা অপ্রধান সমস্যাকে অবহেলা করা চলবে না এবং এক একটা করে তাদের সমাধান অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেগুলোকে সারবস্তু বা প্রধান দিক হিসেবে ধরা উচিত নয়, অন্যথায় আমরা দিশেহারা হবে। “কৃষি সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে” (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** পৃথিবীতে বিষয়গুলো জটিল, আর তা বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত। বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যাগুলোকে দেখতে হবে, শুধুমাত্র একটা দিক থেকে দেখলে চলবে না। “ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে” (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** যারা আত্মগত, একতরফা এবং ভাসাভাসাভাবে সমস্যাকে দেখেন, শুধু তারাই একটা জায়গায় আসা মাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে, ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে (তার ইতিহাস ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে) বিবেচনা না করে এবং ব্যাপারের সারাংশকেও (তার প্রকৃতি এবং তার ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সংযোগ) স্পর্শ না করেই আত্মগর্বের সঙ্গে হুকুম জারী করতে থাকেন, এ ধরনের লোক হোঁচট খেতে বাধ্য। “অনুশীলন সম্পর্কে” (জুলাই, ১৯৩৭)।

*** সমস্যার পর্যালোচনার ব্যাপারে অবশ্যই আত্মমুখীতা, একতরফা ও ভাসাভাসা ভাব ছাড়তে হবে। যাকে আত্মমুখীতা বলে, তার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে বাস্তবভাবে দেখতে না জানা, অর্থাৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে সমস্যাকে দেখতে না জানা। আমার অনুশীলন সম্পর্কে নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই বলেছি। একতরফতার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে সব দিক থেকে দেখতে না জানা।… অথবা বলা যায় যে, শুধু অংশ বিশেষকে দেখে, সমগ্রকে দেখে না; শুধু বৃক্ষগুলোকেই দেখে, অরণ্যকে দেখে না। এইভাবে দ্বন্দ্বের সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, অসম্ভব বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করা, অসম্ভব অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করা, অসম্ভব পার্টির অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা। সামরিক ব্যাপার প্রসঙ্গে সুন উ-জু বলেছিলেন, “শত্রুকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাহলে একশ বার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না”। তিনি যুদ্ধরত দুটি পক্ষের উল্লেখ করেছিলেন। থাং রাজবংশের আমলে উয়েই চেং যখন বলেছিলেন, “উভয় পক্ষকে শুনলে আলোকোজ্জ্বল হবেন, আর একপক্ষকে বিশ্বাস করলে আঁধারে ডুববেন।” তখন তিনিও একতরফার ভুল ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা প্রায়শই একতরফাভাবে সমস্যা দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন।… লেনিন বলেন, “কোনো বস্তুকে সত্যি সত্যি জানার জন্য অবশ্যই তার সব দিক, তার সব সংযোগ ও ‘মধ্যস্থতাকে’ আঁকড়ে ধরতে হবে, পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো দিনই এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করবো না; কিন্তু সর্বতোমুখীতা দাবি করতে হবে, কারণ এটা আমাদেরকে ভুল ও জমাটবদ্ধতা থেকে বিরত রাখবে।” তার কথাগুলো আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। ভাসাভাসা ভাব হচ্ছে দ্বন্দ্বের সামগ্রিকতা ও দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার না করা, কোনো বস্তুর গভীরে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, শুধু দূর থেকে দেখা এবং স্থূলভাবে দ্বন্দ্বের পরিলেখটি দেখার পর তখনই দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা করা (প্রশ্নের জবাব, ঝগড়ার মীমাংসা, কার্য চালনা অথবা যুদ্ধ পরিচালনা) এইভাবে কাজ করলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য।… একতরফা ও ভাসাভাসা ভাব হচ্ছে আত্মমুখীতাও, কারণ সমস্ত বাস্তবমুখী বস্তু হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সংযুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ম-বিধিসম্পন্ন, কিন্তু এই অবস্থাগুলো যথার্থভাবে প্রতিফলিত করার বদলে কিছু লোক সেগুলোকে একতরফা ও ভাসাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক সংযুক্তি জানেন না, সেগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়মবিধি বুঝেন না, তাই এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি। “দ্বন্দ্ব সম্পর্কে” (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** একতরফার অর্থ হচ্ছে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমী, অর্থাৎ সমস্যার প্রতি একটা আধিবিদ্যক মনোভাব। আমাদের কাজের বিচার করার সময়ে, হয় সমস্তই ইতিবাচক, আর না হয় সমস্তই নেতিবাচক মনে করাটাই হচ্ছে একতরফা।… সবকিছুই ইতিবাচক হিসেবে মনে করার অর্থ হচ্ছে শুধু ভালটাই দেখা, আর খারাপটা না দেখা এবং শুধু প্রশংসাকেই সহ্য করা, সমালোচনাকে নয়। আমাদের কাজে, যেন সবকিছুই ভাল— এমন বলাটা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। সবকিছুই ভাল তা নয়, ভুল-ত্রুটিও রয়েছে। কিন্তু আবার এও সত্য নয় যে, সবকিছুই খারাপ, এটাও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলে না। এখানে প্রয়োজন বিশ্লেষণের। সবকিছুকে অস্বীকার করা হচ্ছে কোনো রকম বিশ্লেষণ না করেই ভাবা যে, কিছুই ভাল করা হয়নি এবং ভাবা যে, সমাজতান্ত্রিক গঠন এমন একটা মহান কার্য, মহান সংগ্রাম যার মধ্যে কয়েক শ’ মিলিয়ন মানুষ যোগদান করছেন, তার মধ্যে যেন ভাল বলার মতো কিছুই নাই— যেন সবকিছুই জগাখিচুড়ি। বহু লোক এই ধরনের অভিমত পোষণ করেন, যদিও তাদের ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু তাঁদের এই ধরনের অভিমত খুবই ভুল ও ক্ষতিকর এবং এটা শুধু মানুষকে মনমরাই করতে পারে। সবকিছুই ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করাটা ভুল। “প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ” (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** কোনো সমস্যার বিচার করতে গেলে, মার্কসবাদীদের শুধু যে তার অংশবিশেষকে দেখতে হবে তা নয়, বরং তার সামগ্রিকতাকেও দেখতে হবে। একটা ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে বসে বলছে, “আকাশটা কুয়োর মুখের মতো বড়”। এটা ভুল, কারণ আকাশ যে শুধু কুয়োর মুখের মতো বড়, তা নয়। যদি সে বলে, ‘আকাশের একাংশ কুয়োর মুখের মতো বড়, তাহলে এটা ঠিক, কারণ এটা বাস্তবের সঙ্গে মিলে। “জাপান-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি সম্পর্কে” (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

*** আমাদের অবশ্যই সমস্যাগুলোকে সবদিক থেকে দেখতে শিখতে হবে, শুধু যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারের সামনেটা দেখতে হবে তা-ই নয়, তার পিছনটাও দেখতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থায়, খারাপ জিনিস ভাল ফল দিতে পারে, আবার ভাল জিনিসও খারাপ ফল দিতে পারে। “জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে” (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমরা স্বীকার করি যে, সাধারণ ঐতিহাসিক বিকাশে বস্তুগত জিনিস মানসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক অস্তিত্ব সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ করে; কিন্তু একই সময়ে আমরা স্বীকার করি এবং আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মানসিকতার প্রতিক্রিয়াকে, সামাজিক অস্তিত্বের উপর সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়াকে এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াকে। এটা বস্তুবাদকে লঙ্ঘন করে না, অপরপক্ষে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে এড়িয়ে যায় এবং দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখে। “দ্বন্দ্ব সম্পর্কে” (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁরা বাস্তব অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সীমা লঙ্ঘন করে যুদ্ধে জয়লাভের আশা করতে পারেন না, কিন্তু বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে উদ্যোগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং তা অবশ্যই করতে হবে। যুদ্ধ পরিচালকদের ক্রিয়ামঞ্চকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থার সম্ভাবনার উপরে গড়ে উঠতে হবে, কিন্তু তারা এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক নাট্যানুষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারেন। “দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে” (মে, ১৯৩৮)

*** মানুষের চিন্তাধারাকে অবশ্যই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। অবশ্যই কোনো লোকই মনে মনে ভিত্তিহীন ‘আকাশ কুসুম’ ভাবতে পারবেন না, বাস্তব অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সীমাকে অতিক্রম করে নিজেদের কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে পারবেন না এবং প্রকৃতই যা করা অসম্ভব, তা জোর করে করতে পারবেন না। কিন্তু আজকের সমস্যা হচ্ছে যে, দক্ষিণঝোঁকী রক্ষণশীল চিন্তাধারা বহু ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই কাজকেই বাস্তব অবস্থার বিকাশের সঙ্গে তাল রাখতে দিচ্ছে না। বর্তমান সমস্যা হচ্ছে যে, যা প্রয়াসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব, অনেকেই তা সম্পন্ন করাটা অসম্ভব বলে মনে করেন। “চীনের পল্লী অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক উত্তাল জোয়ার”-এর ভূমিকা (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৫)

*** সবকিছুকেই মাথা খাটিয়ে ভালভাবে ভাবতে হবে। একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, ‘ভ্রূ কুচকালেই বুদ্ধি জন্মে’। অন্য কথায়, বেশি ভাবলেই প্রজ্ঞার উদয় হয়। আমাদের পার্টির ভেতরকার ঘোর অন্ধতা দূর করার জন্য ভাবতে, বস্তুর বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে শিখে নিতে এবং বিশ্লেষণের অভ্যাস লালন করতে আমাদের কমরেডদেরকে অবশ্যই প্রেরণা দিতে হবে। “অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি” (১২ এপ্রিল, ১৯৪৪)

*** কোনো প্রক্রিয়ায় যদি অনেকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে, যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে, অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্থ স্থান নেবে। তাই, দুই বা দুয়ের বেশি দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোনো জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে, আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরলে সব সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়। “দ্বন্দ্ব সম্পর্কে” (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** দ্বন্দ্বের দুটি দিকের মধ্যে একটা দিক অবশ্যই প্রধান, অপরটা গৌণ। যেটা প্রধান দিক, সেটাই দ্বন্দ্বের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর প্রকৃতি প্রধানত নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা যা কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু এই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয় নয়, দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলো পরস্পরে রূপান্তর লাভ করে এবং তদানুসারে বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। ঐ

*** আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাই নয়, বরং কর্তব্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির সমস্যার সমাধানও করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নদী পার হওয়া, কিন্তু সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা পার হওয়া যায় না। সেতু বা নৌকা সমস্যার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা একটা ফাঁকা বুলি। পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার কথাও বাজে কথামাত্র। “জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন” (২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৪)

*** সাধারণ ও সর্বব্যাপী আহ্বান না জানালে কোনো কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে সমাবেশ করা যায় না। কিন্তু যদি নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কেবলমাত্র সাধারণ আহ্বানে সীমাবদ্ধ থাকেন, যে কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে যদি তারা বাস্তবভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে কিছু সংখ্যক সংগঠনে তা গুরুত্বের সঙ্গে কার্যকরী না করেন, একটা নির্দিষ্ট বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ না করেন, অভিজ্ঞতা অর্জন না করেন এবং সে ধরনের অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য ইউনিটগুলোকে পরিচালনা করতে প্রয়োগ না করেন, তাহলে নিজের ডাকা সাধারণ আহ্বান নির্ভুল কি না তা পরীক্ষা করার উপায় থাকে না এবং সাধারণ আহ্বানের বিষয়বস্তুকেও পরিপূর্ণ করার উপায় থাকে না, এর ফলে এই সাধারণ আহ্বানের শূন্যে হারিয়ে যাবার বিপদ রয়েছে। “নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা” (১ জুন, ১৯৪৩)

*** যে কোনো নেতৃস্থানীয় কর্মী যদি তাঁর অধীনস্থ পৃথক পৃথক ইউনিটগুলোর পৃথক পৃথক ব্যক্তি ও ঘটনা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন না করেন, তাহলে তিনি সমস্ত ইউনিটকে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন না। এই পদ্ধতির প্রসারের জন্য অবশ্যই ব্যাপকভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে করে সমস্ত স্তরের নেতৃস্থানীয় কেডারগণ তা প্রয়োগ করতে শিখে নেন। ঐ

*** যে কোনো অঞ্চলে একই সময়ে অনেকগুলো কেন্দ্রীয় কাজ থাকতে পারে না, একটা নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একটা কেন্দ্রীয় কাজ থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কাজ পরিপূরক হিসেবে থাকতে পারে। তাই, একটা অঞ্চলের মুখ্য পরিচালককে অবশ্যই সেখানকার সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন কাজকে উপযুক্ত স্থানে সাজিয়ে রাখতে হবে; নিজে কোনো পরিকল্পনা তৈরি না করে শুধু উচ্চস্তরের নির্দেশানুসারে এক একটা কাজ করা উচিত নয়, এমনটা করলে অসংখ্য, ‘কেন্দ্রীয় কাজ’ এবং এলোমেলো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। উচ্চস্তরের সংস্থার পক্ষেও কাজের হাল্কা ও গুরু এবং মন্থর ও জরুরী প্রকৃতি নির্বিশেষে কোনটা কেন্দ্রীয় কাজ তার উল্লেখ না করে নিম্নস্তরের সংস্থাকে একই সময়ে অনেক কাজ করতে নির্দেশ দান করা উচিত নয়, এমন করলে নিম্নস্তরের কাজের বিন্যাস এলোমেলো হবে এবং নির্ধারিত ফল পাওয়া যাবে না। প্রতিটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহাসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে সমগ্র পরিস্থিতি সমাগ্রিকভাবে বিবেচনা করে প্রতিটি বিশেষ সময়ের জন্য কাজের ভরকেন্দ্র ও কাজের ক্রম সঠিকভাবে স্থির করা এবং তা অবিচলিতভাবে পালন করা যাতে করে নির্দিষ্ট ফলার্জন সুনিশ্চিত হয়— এটাই হচ্ছে নেতৃত্বের অন্যতম কৌশল। ঐ

*** প্রতিক্ষণেই কাজের অগ্রগতিকে আয়ত্ত করতে হবে, অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে হবে, ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে হবে; সাধারণ হিসেব নিকেশের এবং ভুলের সামগ্রিক সংশোধনের জন্য সারসংকলন সভা ডাকার ব্যাপারে কয়েক মাস, আধা বছর বা পুরো এক বছর অপেক্ষা করা উচিত নয়। এমন করলে ক্ষতি বেশি হয়, কিন্তু যথাসময়ে ভুলগুলো সংশোধন করলে ক্ষতি কম হয়। “শিল্প বাণিজ্যের নীতি সম্পর্কে” (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)

*** সমস্যাগুলো স্তুপাকারে জমিয়ে অনেক ঝামেলার সৃষ্টির প্রতীক্ষায় না থেকে, তার পূর্বেই তা সমাধান করা উচিত। পরিচালকদের অবশ্যই আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে যেতে হবে পিছনে পড়ে থাকা উচিত নয়। “ঋতুভিত্তিক কাজের চুক্তি”-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** আমাদের প্রয়োজন হলো, উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির, উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের। “চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা” (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

মাও সেতুং বা মাও সে তুং বা মাও জেদং (ইংরেজি: Mao Tse-Tung; ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ – ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ খ্রি.) মার্কসবাদী বিপ্লবী তাত্ত্বিক, সাম্যবাদী রাজনৈতিক নেতা, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং চীন ভূখন্ডের প্রায় শতাব্দীকালের সামাজিক রাজনীতিক মুক্তি ও বিপ্লবের নায়ক। জাপানি দখলদার শক্তি এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার কুওমিনটাং নেতা চিয়াং কাইশেকের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক বিপ্লবের জন্য চীনের অগণিত এবং অনুন্নত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কৌশলী হিসেবে মাও সেতুং এক সময় সমগ্র পৃথিবীতে সংগ্রামী মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক উপকথায় পরিণত হয়েছিলেন। তিনি অনেক জটিল কথাকে জনগণের সামনে অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। জনগণের সেবায় মানবেতিহাসের সমস্ত জ্ঞানকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন।